日本こども支援協会とは

こども支援協会のビジョン、代表挨拶はこちらから。

大切なこと、それはまず知ることから

親と離れてくらす子どもたちは社会的に養護されています。

社会的養護とは、様々な理由で親と離れてくらす子どもを、公的責任で社会的に養育し、

保護するとともに、養育に大きな困難を抱える家庭への支援を行うことです。

社会的養護は、「子どもの最善の利益のために」と

「社会全体で子どもを育む」を理念として行われています。

あなたが住んでいる地域、あなたの故郷。

縁のある場所には保護されている子どもがどれほどいるか、

あなたは知っていましたか?

| 都道府県名 | 人数 | 都道府県名 | 人数 |

|---|---|---|---|

| 北海道 | 1,800 | 青森県 | 335 |

| 岩手県 | 295 | 宮城県 | 442 |

| 秋田県 | 208 | 山形県 | 249 |

| 福島県 | 388 | 茨城県 | 714 |

| 栃木県 | 585 | 群馬県 | 463 |

| 埼玉県 | 1,748 | 千葉県 | 1,264 |

| 東京都 | 3,686 | 神奈川県 | 1,905 |

| 新潟県 | 331 | 富山県 | 117 |

| 石川県 | 254 | 福井県 | 213 |

| 山梨県 | 270 | 長野県 | 550 |

| 岐阜県 | 483 | 静岡県 | 612 |

| 愛知県 | 1,782 | 三重県 | 465 |

| 滋賀県 | 267 | 京都府 | 690 |

| 大阪府 | 2,656 | 兵庫県 | 1,453 |

| 奈良県 | 342 | 和歌山県 | 304 |

| 鳥取県 | 398 | 島根県 | 667 |

| 岡山県 | 229 | 広島県 | 438 |

| 山口県 | 443 | 徳島県 | 132 |

| 香川県 | 182 | 愛媛県 | 666 |

| 高知県 | 398 | 福岡県 | 1,379 |

| 佐賀県 | 516 | 長崎県 | 646 |

| 熊本県 | 443 | 大分県 | 561 |

| 宮崎県 | 332 | 鹿児島県 | 640 |

| 沖縄県 | 643 |

出典: 子ども家庭庁「社会的養育の推進に向けて」(令和7年6月) 福祉行政報告例(令和6年3月末現在)

どうして親と離れてくらすのか?

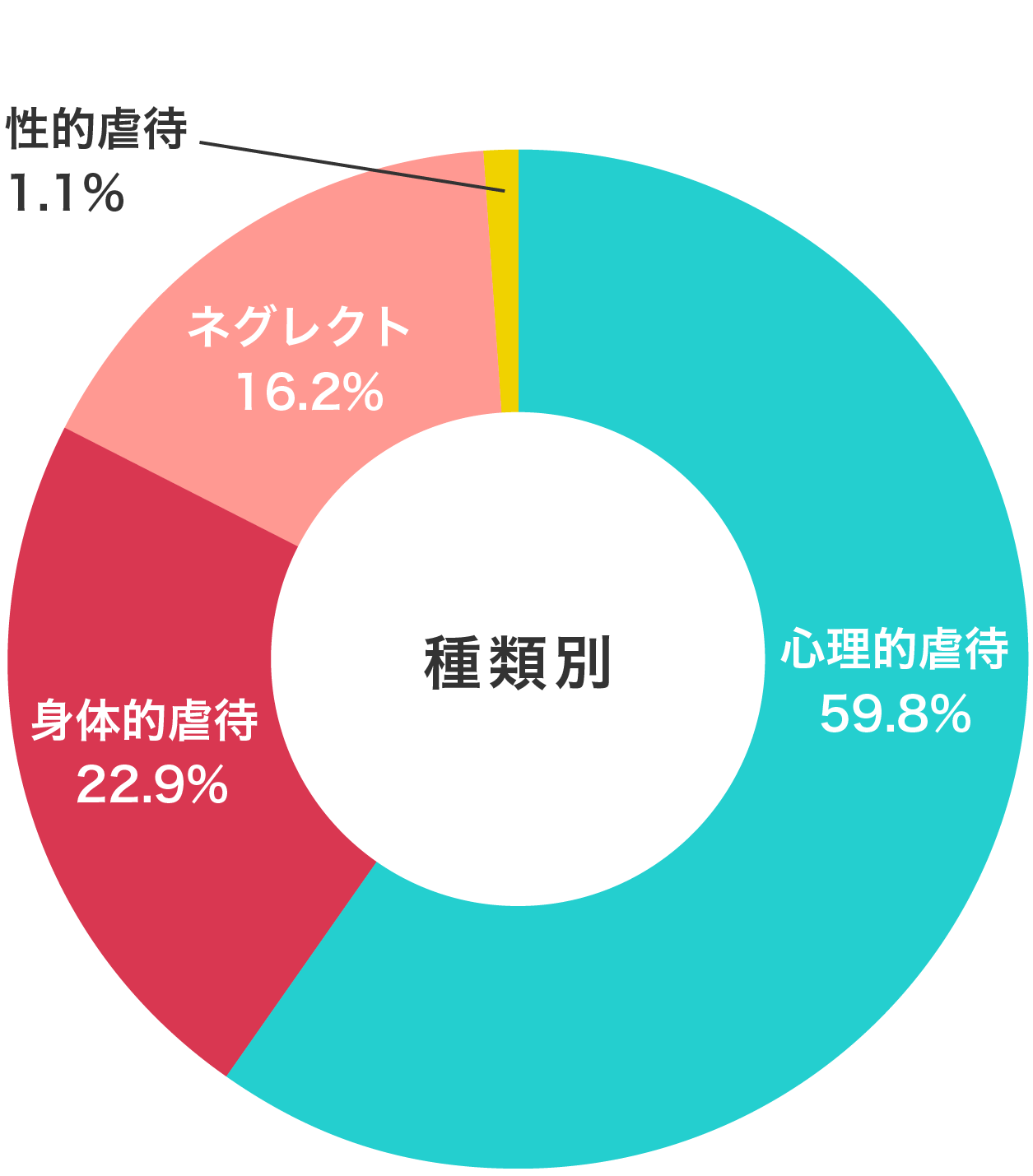

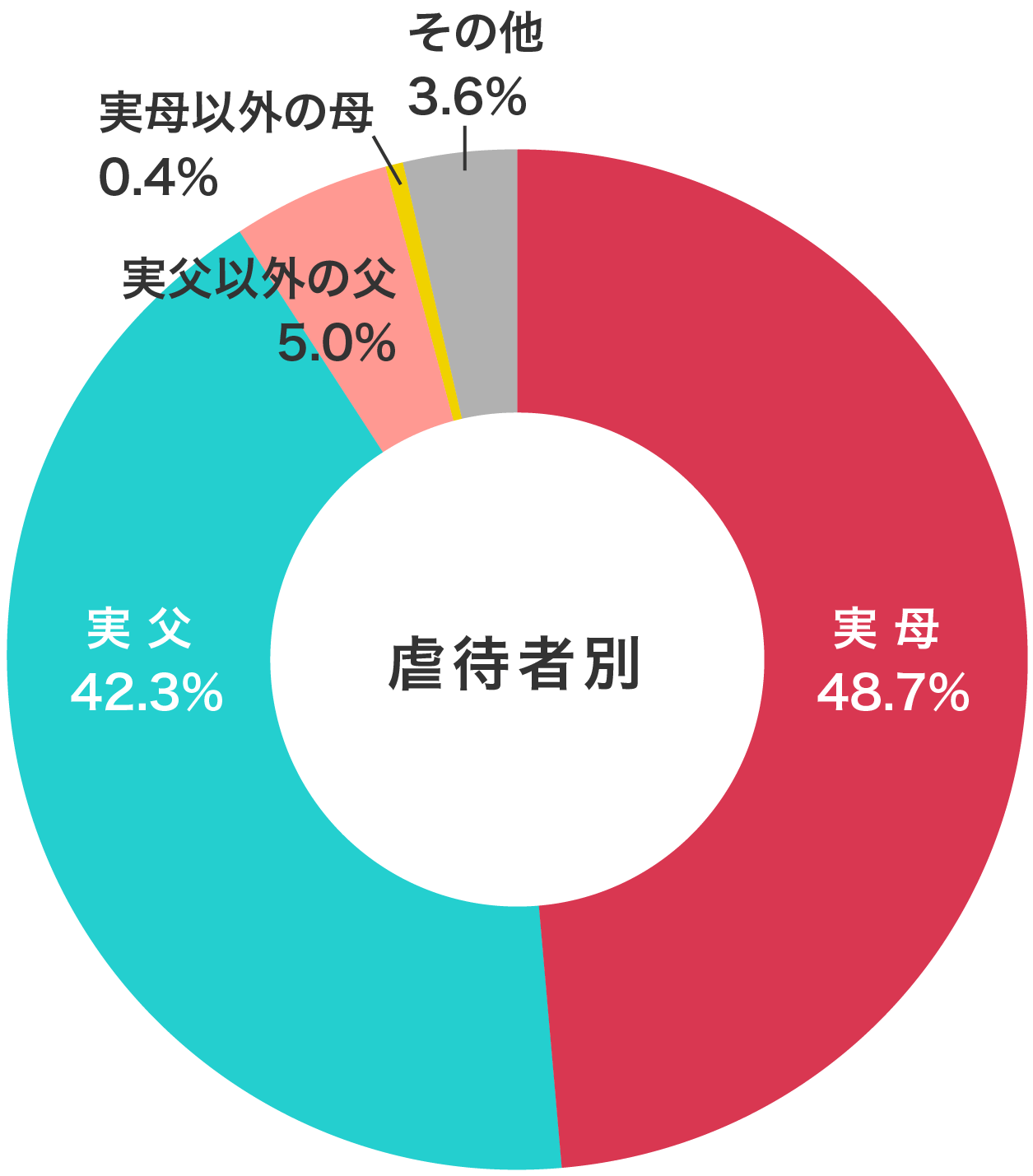

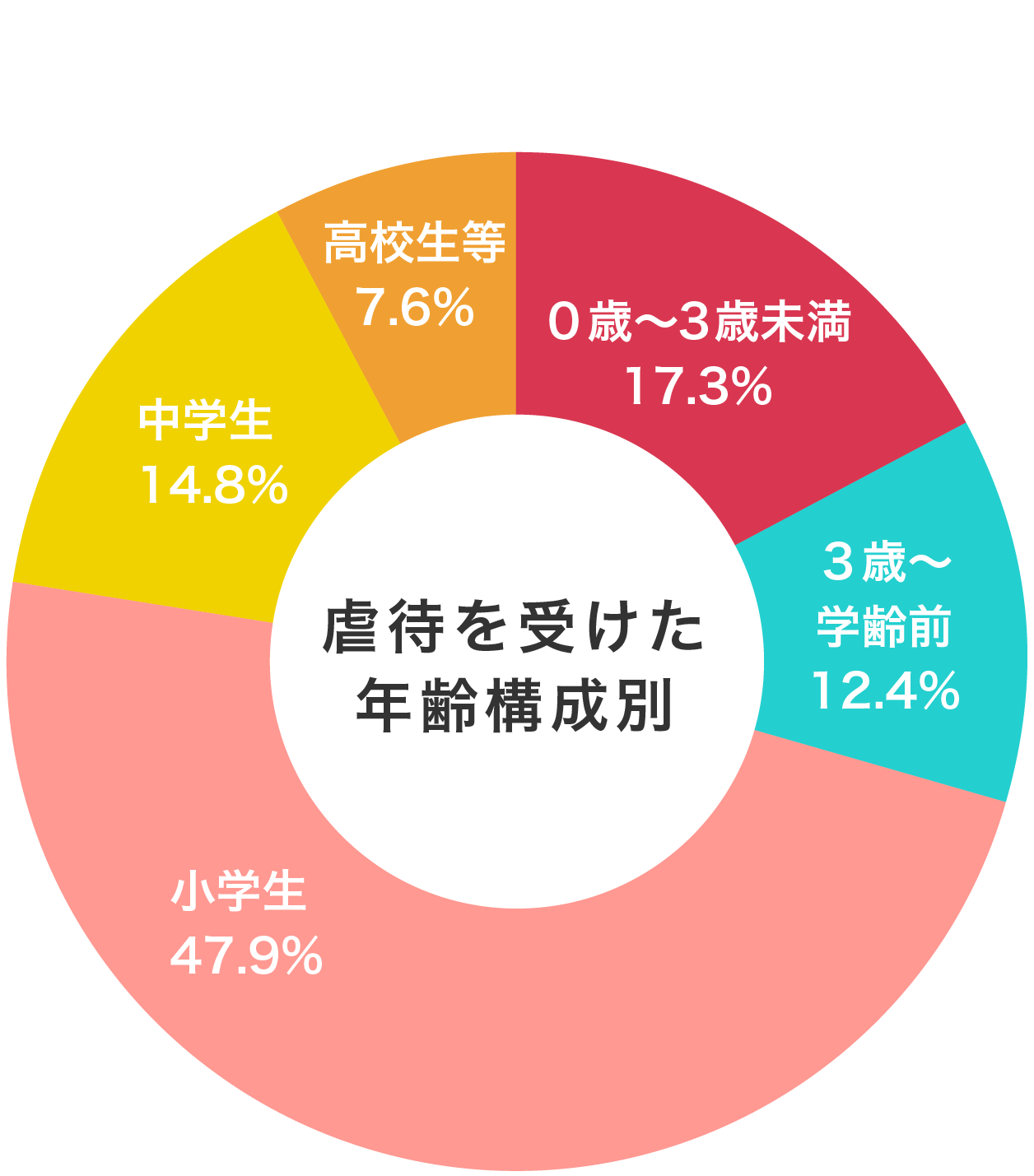

それは、主に虐待での保護。年間虐待相談対応件数は22万5千件を超えました。

そして、年間65人もの子どもたちが【虐待死】しています。

その内約69%は0歳で亡くなり、またその約半数(16人)は

『0日虐待死』と言って この世に生まれたその日に亡くなっています。

次に親の病気や服役、経済的な理由など様々です。実は死別などははほとんどありません。

この子たちの多くに産みの親や親権者がいます。

出典:厚生労働省「令和5年度 福祉行政報告例(児童福祉関係の一部)の概況」

日本では親と離れてくらす子どもたちは主に乳児院、児童養護施設などで暮らしています。

一方で、里親家庭やファミリーホームで暮らす子どもたちは、約25%です。

出典:子ども家庭庁「児童養護施設入所児童等調査」

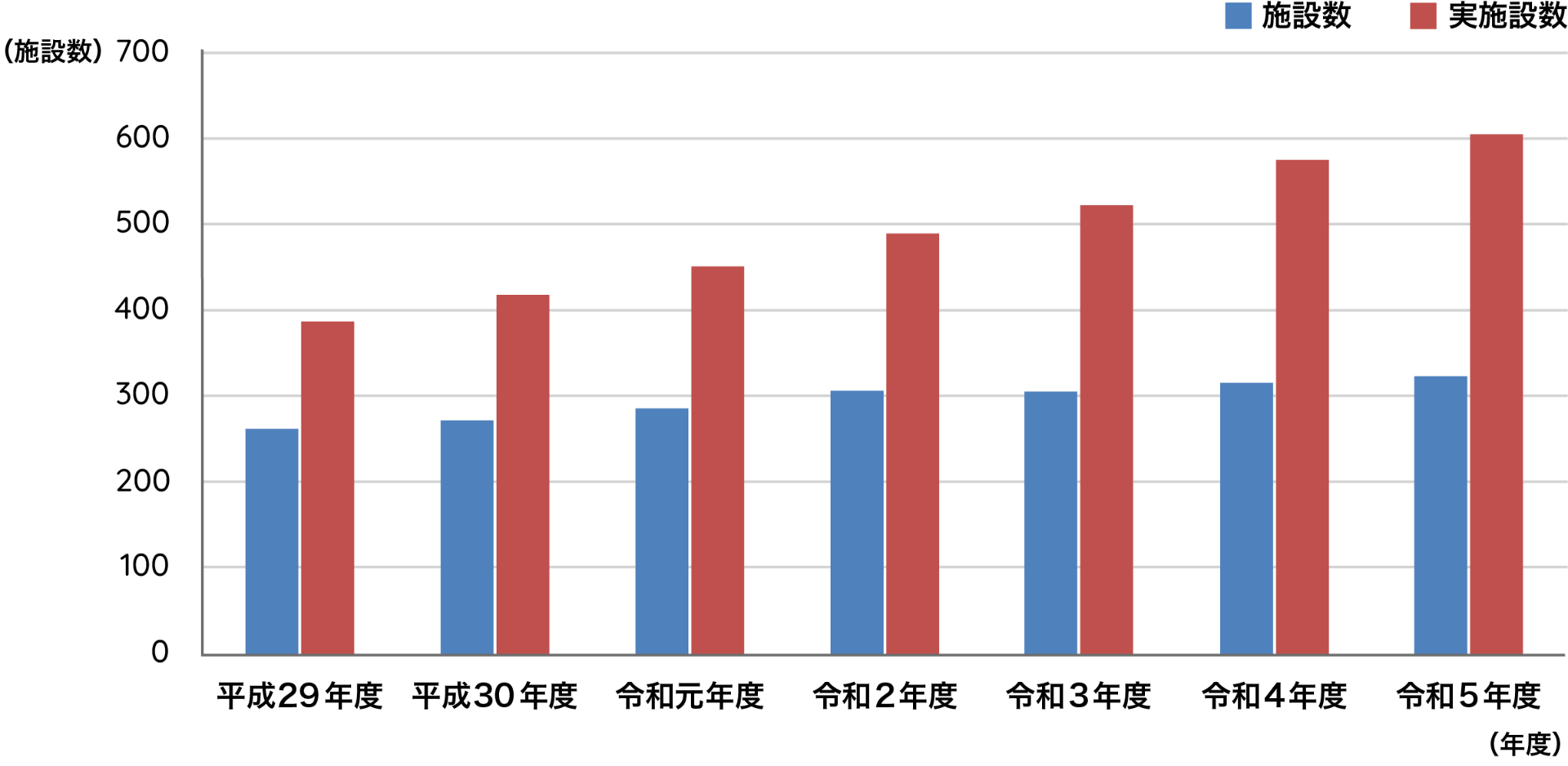

同じ乳児院、児童養護施設でも、施設の形態によって生活環境がかなり異なります。

子どもたちの多様性に対する個別の養育が重要になってきている中、

子どもたち一人ひとりに十分に関われるだけの職員の配置が必要です。

日本では養育を担う職員の配置基準の改善が進められているものの、

まだまだ体制の強化が必要な状況です。

従来の施設での暮らしは、一つの大きな建物の中に、一つの大きな玄関、食堂、浴室などがあり

子どもたちの居室は、個室から8人部屋などに分かれており、

家庭的とは言いがたい環境で毎日の生活を送っていました。

国から、現状の「大部屋・大集団での生活の場」から、

「ひとりひとりの子どもを見守る家庭的環境」への施設形態の移行が推奨され、

いま現在多くの乳児院や児童養護施設は出来るだけ「家庭的な環境」に

近くなるようにハード面、ソフト面共に改善努力をしています。

まさに各施設が総力をあげて「子どもの最善のために」頑張っています。

他の先進国では日本のような大規模施設は存在しません。小規模の施設が家庭に近い環境のなかで専門的に養育しています。

職員配置基準も高く、ある国では乳児1人に付き3人の職員が3交代で養育しているので、誰かは必ずマンツーマンで関わることが出来る状況にあります。しかし、それでも「愛着(アタッチメント)の形成」には不十分だという報告書もあります。

日本の乳幼児に対する職員配置基準は他の先進国に比べ最低基準であり施設養育が中心だったため国連から3度の是正勧告を受けました。国はここ数年にわたり改善してきましたが、それでも1.3人の乳児に対して職員が1人という基準です。この基準では子どもとの関りが不十分だと、基準を超えた職員を配置する施設もあります。

|

里親制度とは 里親制度は家庭での生活を通じて、

|

わたしたちは、児童虐待死ゼロを目標に虐待防止に取り組み

出来るだけ親子が分離されずに親子のままで暮らせるよう支援に努めています。

しかし社会的に養護されたならば、子どもが充分な愛情を注がれながら

安心して暮らせるように里親や施設等と連携・支援しています。

「里親にはなれないけれど、

子どもたちのために何かしたい。」

日本こども支援協会は、養育里親の子育てを寄付で支える「寄付里親」を募集しています。

あなたも、寄付里親として社会全体での子育てに参加しませんか?